Об инструментах, которые существуют, которые делали и делают, но которые не имеют своего однозначного наименования.

Вернее, кто как сможет, так и описывает подобные инструменты.

Но в большинстве случаев, если нужно конкретизировать — это длинное повествование с кучей определительных прилагательных.

Речь не идёт о каком-то конкретном музыкальном инструменте.

В конце концов изготовитель вправе добавить к названию своей модели какое-нибудь красивое словечко или имя собственное.

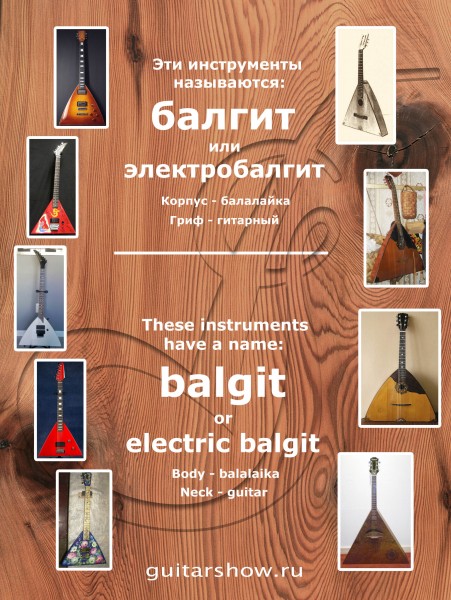

Речь идет о группе похожих инструментов, как электро- так и акустических. Отличительная особенность этих инструментов:

- Корпус — форма треугольная, наиболее близкая к русскому народному инструменту БАЛАЛАЙКА. Конструктивно может быть изготовлен как доска (массив) или как акустический.

- Гриф — гитарные размеры (ширина, толщина) и профиль. Соединение с корпусом: болтовое, вклейной или является единым целым с корпусом (сквозной)

- Мензура — близкая к наиболее распространенным гитарным или электробасам.

Корпус также может быть полуакустическим, с пустотами внутри, с резонаторами и эфами различных форм. Акустический корпус может быть выполнен по традиционной балалаечной технологии: клепки + задинка. Или выполнен по технологии обычной акустической гитары: обечайки + плоское дно — то бишь «ящичная» конструкция.

Дизайн топа (лицо инструмента) и комплектация — насколько хватит фантазии и средств у изготовителя.

(Акустика — инструмент, который продавался на Авито буквально полтора месяца назад, фамилию изготовителя не запомнил, не новый.

Электрика — инструмент, сделанный в мастерской Шамрая)

Кто и когда сделал первые подобные акустики и электрики история умалчивает.

Но думаю, что это произошло гораздо раньше памятного фурора, связанного с перестройкой и треугольными гитарами Парка Горького.

И возможно даже до изобретения телевидения — мы просто об этом не знаем.

Для примера хочу показать вырезку из газеты:

Ни за что не угадаете, когда была опубликована эта статья.

Это август 1945 года …

В дальнем зарубежье наверно тоже что-то гибридное мастерили любители русской народной музыки.

Кроме известных Kramer-овских досок-балалаек, из акустики нашел следующее:

Чье-то самопальное произведение с грифом от Epi и несуразным по размерам корпусом:

Мандолина,

банджо-балалайка (на стене),

парочка укулелей:

Вообщем на лицо весь набор наиболее распространенных струнных щипковых инструментов с корпусом под балалайку.

Российский инет также не балует разнообразием:

Высмотрел у Гребенникова в сказе про балалайку вот такой акустический инструмент, похоже плоскодонный. Поискал в инете — нашел этого балалаечника и судя по годам жизни, сделал он свою гитару-балалайку давно:

В относительно недавние времена подобными экспериментами баловался упомянутый в первой части наш питерский мастер Валерий Норин:

Первую гитару-балалайку он сделал где-то в конце 60-ых годов. Это был инструмент с простым плоскодонным корпусом. И большую часть, порядка 5 инструментов он делал в конце 70-х — начале 80-x. Корпуса этих инструментов были уже конструктивно выполнены как настоящие балалайки, т.е. были клепочными. Резонатор чуть меньше стандартных гитарных. Подставки — приклейные. Мензура у первых чуть меньше привычной гитарной, а далее уже — 650 мм.

В то время частым гостем у Валерия был Алексей Степанович Чанилов — ныне преподаватель кафедры народных инструментов Университета Культуры и Искусств (бывш. институт культуры), музыкант, мастер и реставратор музыкальных инструментов, коллекционер, художественный руководитель ансамбля «Жалейка»:

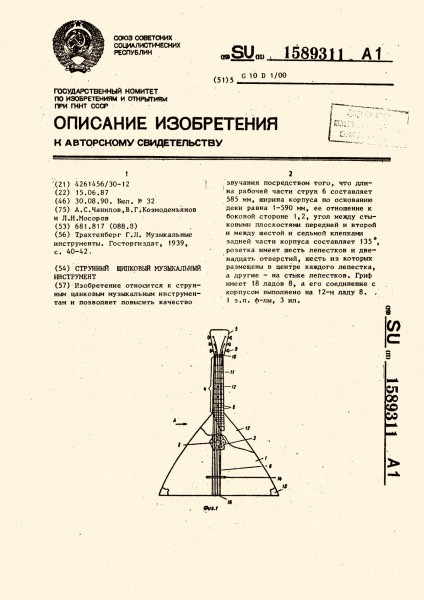

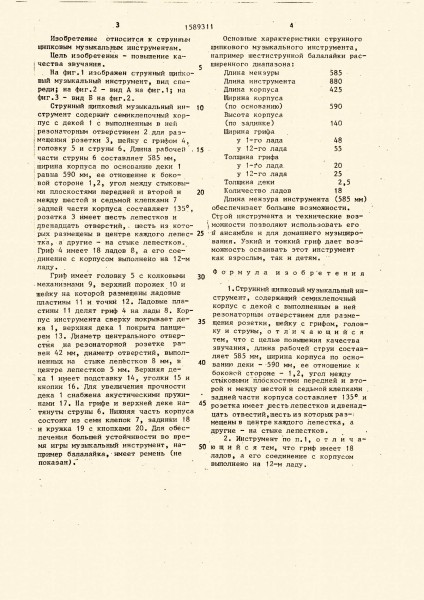

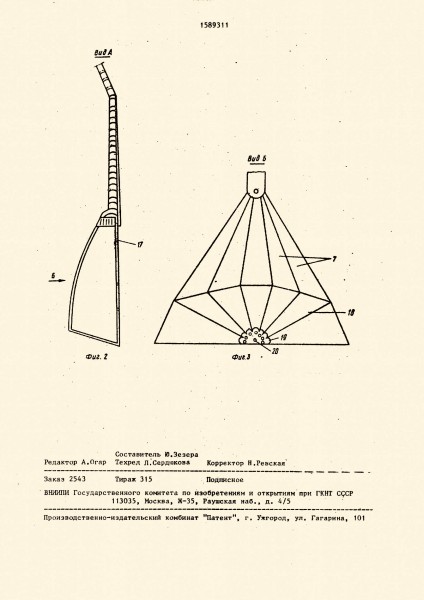

Ну а далее Чанилов заказывает пару аналогичных инструментов в экспериментальном цеху Луначарки. За работу взялись мастера Лёня Мосоров и Виктор Козмодемьянов.

Козмодемьянов занимался корпусами инструментов, так как был и остается по ныне мастером народных инструментов. Мосоров взял на себя грифа.

Мензуру сделали меньше 600 мм. Подставку и крепление струн делали такие же как и на стандартных балалайках.

В результате этого сотрудничества через некоторое время на свет появился следующий документ:

Норин в то время числился на «Аккорде» и абсолютно не возражал против того, что кто-то будет делать подобные инструменты и получать на них патенты.

Ну и ваш покорный слуга там был, мёд пил и наверно раньше Чинилова извлёк из тех инструментов звуки. Была у меня такая в экспериментальном цеху привычка: совать нос во все интересные дела …

Единственно, запамятовал — сколько вообще тогда было сделано аналогичных инструментов и ребята не вспомнили, поскольку выпущены были также и плоскодонные варианты этих инструментов.

Норинские гитары-балалайки по большей части уплыли за рубеж, в основном в Германию, а один из объектов патента я случайно увидел на указанной выше странице ансамбля Жалейка:

Ну и к главному вопросу этого поста.

У всех этих инструментов было короткое индентифицирующие их как класс музыкальных инструментов наименование.

Валера Норин к примеру обзывал свои творения гиталайками.

На Луначарке придумали совсем иное название.

Как мы называем подобные инструменты в разговоре/в письме.

В любом случае не односложно, если только это не вытекает из контекста или к названию не приложена картинка:

- гитара с балалаечным корпусом, с корпусом под балалайку, по форме балалайки и т.д.

- балалайка с гитарным грифом, с гитарной мензурой и т.п.

Если вы произнесёте:

«гитара-балалайка или балалайка-гитара» — мне это ни о чем не скажет, особенно учитывая то, что у нас в разговоре гитаристы обзывают свои гитары просто балалайками.

Да и вообще, мне к примеру влом писать столько буковок и всё время пояснять несведущим, что это за зверь и как на нем играют.

На Луначарке было придумано следующее название — БАЛГИТ.

Коротко и ёмко. И я думаю, что во внутреннем документообороте цеха этот инструмент так и проходил под этим названием. Работники цеха привыкли к новому термину и через некоторое время спокойно воспринимали его и понимали о чём идёт речь.

Со слов Чанилова изначально это название было предложено Геннадием Григорьевым — мастером народных инструментов.

Правда балгит вначале был балгитой, то бишь женского рода, как и большинство щипковых инструментов: гитара, балалайка, домра, мандолина, арфа.

Подискутировав, мастера пришли к мнению: до коле будет продолжаться это гендерное неравноправие и решили отказаться от буквы «а».

Такова этимология этого слова.

А вот и герой, предложивший это название.

Фотку нашел у нашего питерского мастера-народника Владимира Зуева.

Сидит: Геннадий Григорьев, стоят (слева направо): Владимир Зуев и мастера-народники, сын и отец — Женя Зайцев и Рафаил Зайцев:

Кстати, Владимир Зуев, человек разносторонних интересов: рисует, пишет, сочиняет.

Вот его небольшая зарисовка из жизни мастеров цеха с участием Григорьева:

http://www.proza.ru/2011/12/30/819

Описанное в воспоминаниях Зуева происходило ещё до моего прихода в экспериментальный цех Луначарки.

Ну и посему ![]() настоятельно рекомендую принять на вооружение для общего обозначения инструментов подобного типа термин:

настоятельно рекомендую принять на вооружение для общего обозначения инструментов подобного типа термин:

балгит или электробалгит

англ. balgit or electric balgit

Принято!:-)

Да! Забыл спасибо сказать. Всегда интересно и полезно читать историю. Считаю нашим политикам тоже не помешает так думать, а то по одним и тем же ошибкам ходят…

Очень интересно!

Познавательно! :)))